自姜文上一部电影《邪不压正》上映,至今已过整整七年。

影迷原以为七年精心筹备能带来惊喜,不料影片差强人意。

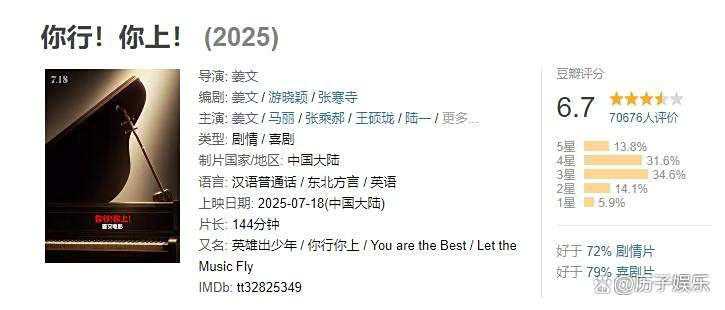

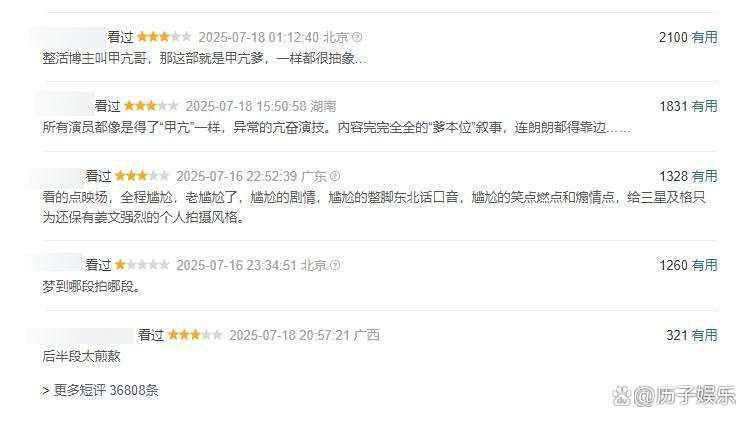

从猫眼到豆瓣,无论从商业还是艺术层面看,《你行!你上!》都算不上成功之作。

上映八天票房仅八千万,成绩欠佳。从上映前被各方视作爆款寄予厚望,到如今陷入困境,以姜文为代表的电影人真实处境尽显。

1、屡遭滑铁卢的大导过去,大导演是响当当的金字招牌。面对院线上映的众多新片,观众选择大导演作品往往是明智之举。

近年来,部分昔日备受追捧的大导演接连遭遇滑铁卢。

要么像张艺谋《满江红》口碑崩盘,要么似冯小刚几部作品票房不佳,更有陈可辛、姜文口碑票房双输的实例。

《酱园弄》与《你行!你上!》近乎成为压垮大导演声誉的最后一根稻草,让观众对所谓名导的怀疑升至新高度。

这些导演真的江郎才尽、水平大降了吗?

答案显然是否定的。

陈可辛在《酱园弄》中把自身美学发挥得淋漓尽致,还有诸多明星加盟,噱头十足。

《你行!你上!》未映就有众多“自来水”,姜文“鬼才导演”的名号让此片注定话题不断。

技巧如故,拍摄阵容更庞大,导演名气更显赫,电影却愈发乏味。

23日,内地男歌手刘宇宁一句无心之言,道破问题本质。

2、刘宇宁的话应验了刘宇宁觉得,现在剧组拍作品思路不对,不钻研怎么拍好,只想着让数据好看。

他认为当下一些剧作靠刷数据营造好看假象,剧情没啥可讨论的,实际观看人数少,引发观众不满。

如今在剧作宣传里,这一现象已初露端倪!

前些年,剧集宣传多聚焦剧情及导演、演员阵容。

观众看预告片大多能猜到剧情,再根据有无心仪艺人决定是否观影。

然而,当下宣传模式沦为拍摄各类过程短视频,内容空洞,只见导演与演员不停“震惊”。

这种看似无聊又虚假的拍摄记录,精准契合短视频时代潮流,拉高了电影在短视频平台的数据。

如今,

人们在短视频上花费的时间远多于传统媒体。

这种平台刷数据的做法能有效为作品打广告、做推广。

若仅宣传做到“数据化”,大众尚可接受。

关键是当下剧作普遍将“数据化”奉为首要准则。

如今,稍有知名度的作品,往往需在数据上表现亮眼。

观看、在线、评论数据,总得有一项领先同行。

今年春节档,徐克的《侠之大者》给自己添了不少定语,愣是让这部票房与口碑都一般的影片排到了“第一”。

3、自愿放弃的自由这种靠数据拼凑的表面成绩,难以客观评判电影作品,沦为吸睛的宣传噱头。

讽刺的是,如今观众放弃剧作评价与欣赏自由,沦为平台数据“传声筒”。

如今不少人想评价作品时,往往不敢直接表态,会先去豆瓣等平台看大众评价后再做判断。

多听意见本是好事,可不少人掌握数据后就放弃独立思考,片面地站到“大多数”一方。

这看似采纳了正确建议,实则在慢慢削弱自身艺术鉴赏力,连独立思考能力都被抛诸脑后。

此前,张艺谋、贾樟柯等曾对“三分钟说电影”这类短视频表示不满。

有人认为这类短视频严重破坏了电影艺术性,把观众与导演的互动,变成视频博主的简易总结。

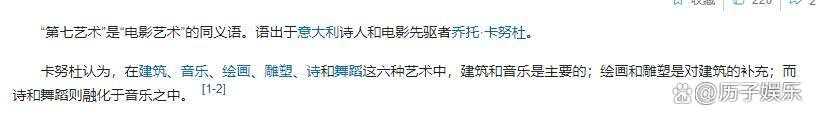

诚然,当下影视更多肩负娱乐之责,可别忘了上世纪它们初登场时,可是有着“第七、第八艺术”的名号。

影视表现形式多元,无论爱憎,都宜看完原片、深思后再评论。

而非简单浏览数据和几条评论后,便盲目跟风表态。

这种行为严重亵渎艺术,也暴露出这类人缺乏思考与立场的问题。

本应为人服务的数据,却成了捆绑观众的枷锁,禁锢大众自主思考与解读的权利。

结语互联网时代,数据更公开透明,让我们能更全面了解影视作品。

然而,随时代变迁,本为便利观众而设的平台,却渐成禁锢观众的枷锁。

不知不觉,观众对作品的解读权让渡给了各类评分软件,不少制片方和剧组也将重心从拍好作品转向让数据更漂亮。

电影人或主动或被动地为作品制造噱头,以求数据更亮眼。

忽视作品艺术价值与观赏性,自然屡屡受挫,难令被噱头吸引的观众满意。

如此本末倒置,实则是完全抛弃影视艺术属性,去迎合商业特性。

近几年不难发现,全民公认的经典作品越来越少,根源就在于此。艺术性消解后,影视完全走向了庸俗。

我们不认为影视非得拍得让普通人看不懂,这是窄化艺术定义,大众艺术也是艺术。

当制片方、剧组和观众都把大众艺术里的“艺术”剥离,只剩“大众”时,艺术殿堂就成了“媚众”的喧嚣之地。

#图文打卡计划#

未经允许不得转载:头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事 » 耗费7年票房仅8000万,暴露姜文真实处境,刘宇宁的话果然应验了

头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事

头条资讯网_今日热点_娱乐才是你关心的时事